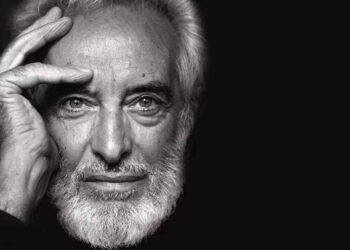

Don Antonio Coluccia è un prete originario di Specchia, cittadina del Salento, più volte minacciato di morte e oggi costretto a vivere sotto scorta.

Don Antonio Coluccia è un prete originario di Specchia, cittadina del Salento, più volte minacciato di morte e oggi costretto a vivere sotto scorta.

Io e Don Antonio ci siamo conosciuti lo scorso 21 febbraio, a Casarano, nel suo Salento.

Entrambi eravamo lì non solo per portare tra gli studenti il nostro esempio di legalità ordinaria, ma per dimostrare concreta e sentita vicinanza a Marilù Mastrogiovanni, la giornalista fondatrice de “Il Tacco d’Italia”, di recente bersaglio di nuove minacce da parte della malavita salentina.

Don Antonio ha trasformato una villa confiscata ad un boss della Banda della Magliana, alle porte di Roma, in una casa di accoglienza per poveri e persone disagiate che vivono i problemi più disparati.

Giovanissimo operaio di un calzaturificio di Tricase, nel 2000 decise di cambiare completamente vita, per seguire l’improvvisa e grande vocazione: donarsi a Dio per aiutare gli ultimi, i sofferenti e gli emarginati. Nel 2012 ha fondato l’opera Don Giustino Onlus, una comunità destinata a coloro che vivono ai margini ed attualmente opera alla periferia di Roma Nord, dove vive da anni. Non ha mai esitato ad aiutare i bisognosi, coinvolgendoli in attività rieducative e mettendo sempre faccia e cuore nella sua missione.

Non ha esitato nemmeno ad aiutare me, Don Antonio.

Nel primo pomeriggio di oggi, 25 marzo, è venuto a farmi visita a Ponticelli: il quartiere in cui vivo e che racconto nei miei articoli.

Ha voluto immergersi nella mia vita, Don Antonio, per respirare con i suoi polmoni le mie ordinarie difficoltà e testare sul campo la mia realtà, senza condizionamenti o distorsioni.

Ci siamo incontrati nella villa comunale dedicata ai fratelli De Filippo, a pochi metri dal parco Merola, il luogo dove ho subito due aggressioni.

Due pattuglie ci seguivano in strada e la scorta di Don Antonio ci affiancava, mentre passeggiavamo lungo quello stesso marciapiede dove il 21 dicembre del 2015, sono stata aggredita e ho rischiato di essere sequestrata, tra gli sguardi sospettosi ed incuriositi, dei passanti e dei podisti che abitualmente corrono lungo la pista che abbraccia la villa: la giornalista e un prete. Una coppia inedita e che non è passata di certo inosservata.

A separare i nostri passi dal Parco Merola solo una spessa lingua d’asfalto. Tante le persone affacciate ai balconi del plesso di case comunali che per oltre sei mesi è stato la mia seconda casa. Cercavano di dare un senso a quel dispiego di auto della polizia e, ancora di più, alla presenza di quel prete accanto alla giornalista.

Vincenzo, un ragazzo che quando ero “la giornalista che andava nel parco”, tutte le volte che mi vedeva, mi chiedeva: “ma il campetto quando lo fanno?” è stato l’unico a sventolare la mano per salutarmi, senza indugi né paura.

Da quando sono diventata “la giornalista che hanno picchiato a Ponticelli”, rivolgermi un saluto è diventato un gesto imbarazzante e scomodo per tanta gente, soprattutto per quella che, in quel parco, ho solo aiutato.

Ci siamo fermati di fronte al murales sul quale è ritratto il mio aggressore: proprio lì, ai piedi di quella parete, quello stesso giorno, il 21 dicembre del 2015, quell’uomo mi ha aggredita. Proprio lì, ai piedi di quella parete grigia che poi ha accolto la riproduzione del suo “mezzo busto”.

Gli spazi vuoti che intercorrono tra un palazzo e l’altro, consentono di guardare quello che accade “nel cuore” del parco.

La famiglia che mi ha aggredito, scorgendo quel via vai di auto della polizia che transitava a rilento all’esterno del parco, ha preferito “non rischiare”: ha chiuso il chiosco abusivo adibito ad alimentari/merceria che gestisce all’interno del parco e si è dileguata.

Non è una vittoria, né una magra consolazione: è il fotogramma di una triste realtà intorno alla quale, ognuno di noi, può rilevare una sfumatura più autorevole, rispetto ad un’altra, alla quale si sente più propenso a dare risalto.

Tantissime persone, attratte dalla tonaca di Don Antonio, si sono avvicinate per stringergli la mano. Lui gli raccontava “la mission” della sua visita a Ponticelli e tutti si affrettavano a prendere le distanze da me: “non la conosciamo”, “non sappiamo niente di questa storia”, “noi ci facciamo i fatti nostri”.

Scene tratte da un copione antico e intramontabile che raccontano una Napoli storicamente ed ideologicamente immobile, ferma in un atteggiamento mentale che invece che “superato” si ostina a manifestarsi come “insuperabile”, identificando nell’omertà il salvagente più sicuro al quale aggrappare imbarazzi ed incertezze, in tutti i casi.

È stato un fugace tuffo in un passato che non ho mai dimenticato, perché quei bambini, quei ragazzi continuano ad essere presenti nei miei pensieri e, forse, è vero anche il contrario.

Mentre ero a Casarano, la sera dello scorso 20 marzo, ho ricevuto un messaggio da parte di uno dei ragazzi del parco: “stanno distruggendo quello che hai cercato di fare” e le foto che accompagnano quelle parole, rendono il concetto ancora più esplicito.

Due cestini sradicati dal luogo in cui erano stati impiantati e collocati nel

Due cestini sradicati dal luogo in cui erano stati impiantati e collocati nel  bel mezzo di un’aiuola e al centro del campo di calcio, proprio quel campo di calcio in nome del quale mi sono tanto battuta e sul quale si è consumata la mia prima aggressione, nel novembre del 2015.

bel mezzo di un’aiuola e al centro del campo di calcio, proprio quel campo di calcio in nome del quale mi sono tanto battuta e sul quale si è consumata la mia prima aggressione, nel novembre del 2015.

Un messaggio esplicito: qui regna il degrado.

I ragazzi che vivono in quel posto e che stanno iniziando a maturare una capacità di pensiero autonoma, avvertono il peso del vuoto sortito dalla brusca interruzione di quel percorso che stava portando al graduale miglioramento della qualità della vita nel loro piccolo e complesso mondo: “non voglio un luogo di svago e di ritrovo, ma un posto dove vivere bene”.

Vogliono sconfiggere il degrado, quei ragazzi.

Vogliono non doversi vergognare, quando qualcuno gli chiede: dove abiti?

Vogliono un luogo e un futuro migliore.

E la consapevolezza che quel percorso che guardava dritto al conseguimento di quest’intento sia stato interrotto dalla violenza e con la violenza, fa decisamente più male delle percosse che ho subito.