Ad una settimana di distanza dalla sfilata, inusuale ed intensa, che ha saputo cucire sulla pelle delle detenute del carcere femminile di Pozzuoli una giornata da sogno, Gianni Molaro riapre il sipario su quell’esperienza, sfogliando l’album dei ricordi che narrano e custodiscono le emozioni peculiari di quegli attimi. Fugaci, seppur eterni.

Ad una settimana di distanza dalla sfilata, inusuale ed intensa, che ha saputo cucire sulla pelle delle detenute del carcere femminile di Pozzuoli una giornata da sogno, Gianni Molaro riapre il sipario su quell’esperienza, sfogliando l’album dei ricordi che narrano e custodiscono le emozioni peculiari di quegli attimi. Fugaci, seppur eterni.

“È la seconda volta che percorro quest’esperienza. La prima, risale a tre anni fa. Anna Paparone ha voluto coinvolgermi anche in questa circostanza e devo dire che ogni volta che valico quel cancello, vengo sopraffatto da una sensazione strana. La stampa non ha recepito di buon grado una mia affermazione o forse l’ha solo mal interpretata: ho dichiarato di essere lì per loro, per le detenute. Ed è vero. La prima volta, sicuramente approcci ad un contesto come quello per curiosità e, perché no, anche per farti un po’ di sana pubblicità. La seconda volta, no. Per quanto mi concerne, ho vissuto quei momenti con il cuore, avvicinandomi all’umanità di quelle donne, per conoscere e capire le loro storie. Per capire le ragioni, non tanto di chi, per la prima volta, si ritrova costretta a scontare una pena relegata in una cella, ma piuttosto quelle che spingono le recidive ad utilizzare la libertà conquistata, dopo aver scontato una pena in carcere, a compiere nuovamente un reato che le obbliga a ripetere quest’esperienza. Ho scoperto un mondo di grande solitudine e sofferenza, dal quale non sono uscito sorridente, ma con il cuore spezzato e costernato da un arcobaleno di colori cupi.

Tutte le detenute hanno voluto che fossi io a vestirle e questo mi ha inorgoglito, ma mi ha anche creato delle difficoltà, dato che avevo portato con me gli abiti che adopero per le sfilate, quindi parliamo di taglie 40-42 ed adattarle alla vestibilità di tutte ha comportato qualche problema tecnico. Quindi sono riuscito a vestirne solo sette, tra cui “Zia Titina”: la detenuta più anziana del carcere, molto rispettata da tutte. L’altruismo e la grande solidarietà che vige tra quelle donne mi ha molto colpito e, soprattutto, l’enorme rispetto che regna tra le detenute e tra detenute ed educatrici. Contrariamente a quanto l’immaginario collettivo è più propenso a dedurre, all’interno di quel carcere, non ho rilevato un atteggiamento di “sfida”, ma di grande collaborazione e questo ha sorpreso me per primo.

Così come mi ha positivamente sorpreso scoprire che le detenute guardano “Detto Fatto”, tant’è vero che hanno riconosciuto, tra quelli che avevo portato con me per la loro sfilata, gli abiti protagonisti dei miei tutorial, proprio all’interno del programma di Rai due.”

È stata una sfilata molto toccante, impreziosita, in tal senso dalla presenza in passerella di tre detenute omosessuali che indossavano abiti maschili. Che forma assume la diversità all’interno di un carcere femminile?

“Preciso che la scelta di portare in passerella tre detenute omosessuali che indossavano abiti maschili è stata una loro esplicita richiesta. Ho riscontrato che l’omosessualità, in quella sede, è vissuta male, in modo tutt’altro che libero ed alquanto morboso. Personalmente, reputo l’omosessualità un aspetto usuale e normalissimo, legittimamente radicato nell’ideologia civile e sociale, rilevare la condizione in cui la vivono quelle donne, mi ha ferito e rappresenta uno spunto di grande e profonda riflessione. Ogni volta che guardo negli occhi di quelle donne o che percorro il pensiero che mi conduce a loro, è come se mi trovassi davanti ad una porta che esige d’essere valicata per giungere nella stanza che detiene gli infranti orpelli e i deteriorati macigni che sgomentano le loro anime. Allora, mi blocco nella riflessione, laddove la voglia di scoprire fa a pugni con la necessità di lasciar perdere, personificando due forze avverse, capaci di scatenare frammisti e contrapposti stati d’animo. L’emozione che ti consegnano quegli occhi, non è parificabile ad un mero sentimento esterno. È molto più articolata e delicata. È molto più dolorosa.

Le donne omosessuali hanno un rapporto molto più conflittuale con la propria identità. Sono molto più morbose e gelose, rispetto agli uomini.

All’interno del carcere, si stipula una complicità interna molto forte che coinvolge anche le donne etero. Tra le detenute regna un grande affetto. L’aspetto che più veementemente emerge è la solidarietà nel dolore. Secondo il mio punto di vista, una volta giunta in carcere, dimentichi le motivazioni che ti hanno condotta in quella cella, quindi dimentichi il reato che hai compiuto e inizi a soffrire per la mancanza di libertà. Questa condizione supporta e legittima la nascita di quell’effetto morboso, malsano, insano, pregno di grande complicità: tenersi stretto quell’effetto rappresenta l’unica ancora di salvezza alla quale aggrapparsi per non rimanere sole con quel vuoto che urla solitudine ed abbandono. È un amore forzato che affonda solide radici nell’impossibilità di scelta. Quando non puoi recarti al supermercato per fare la spesa, devi accontentarti di quello che ti viene servito in tavola, anche se non ti piace. Perchè non puoi scegliere. Analogamente, reputo quell’affetto forzato dagli eventi.”

Cos’è la libertà all’interno di un carcere?

“Il carcere mi ha consegnato la stessa sensazione che respiravo quando ero in collegio: la vita costretta in quattro mura, sorvegliata dai guardiani, limitata da severi cancelli, l’impossibilità di possedere oggetti personali e soprattutto la costrizione di recintare il desiderio di vedere i tuoi genitori, imponendoti di circoscriverlo in un gramo arco temporale, pari ad una volta ogni quindici giorni. Anche quella è una forma di reclusione che annega la tua libertà. Ecco, percorrendo quest’esperienza in carcere, mi è ritornata quell’angoscia, mia amica/nemica inseparabile, di quando ero in collegio.”

Cosa ti ha consegnato quest’esperienza e, di contro, cosa reputi di aver lasciato a quelle donne?

“Quest’esperienza mi ha consegnato un senso di grande ed autentica angoscia, vicinanza, dolore. E, soprattutto, un desiderio scalfito in una speranza: vorrei essere così ricco da poter mettere in piedi iniziative volte al recupero di queste donne e che rilevino nella cultura l’unico ed autorevole punto di forza. La cultura come mezzo per indurle a spostare la mente da ciò che sono; la cultura come unica arma per perseguire la ricchezza morale, prima di anelare al benessere materiale; la cultura come canale utile ed efficace per portare quelle donne a comprendere l’autodistruzione insita nel male: fare del male ad un altro essere umano significa fare del male a sé stessi. Consentire alle detenute di studiare in carcere per spostarsi da quella dimensione, metterle in condizione di erigere un solido e rigoglioso “muro di cultura” che le separi dal mondo del crimine, farle lavorare ed impegnarle in attività volte a restituirgli una dignità sociale, quindi educarle per non lasciarle nella solitudine del loro pensiero: mi piacerebbe molto radicare nella concreta realtà questa intenzione. È stata un esperienza estremamente bella, anche se mi ha rattristato molto.

A loro credo di aver consegnato grande entusiasmo, oltre che un giorno diverso che, mi auguro, gli abbia lasciato addosso il desiderio di riscatto sociale, anche dopo aver svestito i miei abiti e che, congiunto all’esperienza conseguita in quella sede, le induca a capire che esiste un mondo diverso, più ampio e scevro da crimini e violenza. Quindi, spero di aver spalancato nei loro cuori quella finestra dalla quale scorgere la bellezza del mondo. Un giorno da sogno, coronato dall’emozione di sfilare in passerella che deve essere custodito con cura, premurosamente avvolto in un setoso velo di opportunità: l’alta moda è un mondo lontano dalle loro vite, se pensiamo che quelle donne provengono principalmente dalle cosiddette “realtà difficili”, della città e delle periferie, ed è pertanto vissuto e recepito da loro come qualcosa d’inafferrabile. Aver toccato con mano e vissuto sulla propria pelle, la magia insita in questo mondo, adorno di bagliori e sontuosità, deve fungere da grande stimolo per avvicinarsi a situazioni, sentimenti, emozioni ed intenzioni più belle, costruttive e genuine.

La maggior parte di queste donne, delinque non per motivi economici, ma per stabilire potere, forza, senso di appartenenza ed egemonia all’interno di un gruppo e solo e soltanto la cultura, deve e può sancire il loro allontanamento da quel contesto e da quelle realtà.”

Un’anima, fragilmente forte, delicata ed acuta, inondata da una sensibilità, rara, profonda, marcata, commovente, imbastita da reverenziale rispetto per il dolore, per la sofferenza altrui.

Quella sofferenza che trapela mediante “la sfilata del dolore” portata in passerella da un’altra anima, nella quale è facilmente rilevabile quello strascico di propria afflizione.

La capacità di rilevare negli occhi, i colori peculiari di quegli “stati d’animo familiari” e convertirli in emozioni, parole, pensieri ossequiosi e tutt’altro che invadenti.

Il garbo di chi ottempera le ferite altrui con ragguardevole cortesia.

L’umile estimazione di chi comprende che “il rispetto non ha classe” e tributare rispetto, personifica l’accessorio più elegante e “di classe” con il quale adornare la propria essenza.

Il talento, disarmante ed encomiabile, di chi, armato di stoffa, forbici e cruda umanità, riesce a tramutare quella sofferenza in un abito, capace di scandire un’emozione da portare in passerella.

Il cuore, il buon cuore, prerogativa tutt’altro che banale, di un uomo che ha saputo e voluto assoggettare la sua umanità alla creatività e fonderle fino al conseguimento di quell’equilibrio, armonico e perfetto, che consente all’una di rappresentare il punto di forza dell’altra.

Queste, ed infinite altre sono le emozioni che respirano attraverso gli abiti di Gianni Molaro.

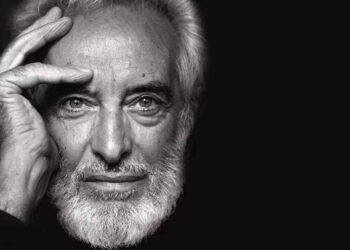

Foto: NewFotoSud Sergio Siano