“Apostasia”, diritto o reato. Dipende dal lato del mondo dal quale lo si pronuncia. L’abbandono della religione o la defezione dalla fede, letterale traduzione dal greco, rappresentano per i paesi di matrice cristiana e liberale il diritto umano supremo di ogni individuo a esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio credo, con ciò considerando anche “la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti” ( Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, art. 18), espressione questa del “diritto alla libertà di espressione […] la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche, e senza considerazione di frontiera” (Convenzione europea dei diritti dell’uomo, CEDU, art. 10).Nonostante ciò, alcuni stati in cui il sentimento religioso rasenta il fanatismo, il diritto si trasforma in reato punibile anche con la pena di morte.

“Apostasia”, diritto o reato. Dipende dal lato del mondo dal quale lo si pronuncia. L’abbandono della religione o la defezione dalla fede, letterale traduzione dal greco, rappresentano per i paesi di matrice cristiana e liberale il diritto umano supremo di ogni individuo a esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio credo, con ciò considerando anche “la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti” ( Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, art. 18), espressione questa del “diritto alla libertà di espressione […] la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche, e senza considerazione di frontiera” (Convenzione europea dei diritti dell’uomo, CEDU, art. 10).Nonostante ciò, alcuni stati in cui il sentimento religioso rasenta il fanatismo, il diritto si trasforma in reato punibile anche con la pena di morte.

Le pagine di attualità degli ultimi giorni sono ricche di citazioni e riferimenti ai principi più risalenti delle democrazie moderne, primo tra tutti la libertà di espressione. Il caso Charlie sintetizza la difficoltà per i paesi islamici di far convergere le regole di convivenza democratica con i dogmi religiosi imposti loro da un’antica quanto ferrea tradizione. Ma non solo le matite satiriche minacciano questi valori, anche il moderno sistema di condivisione e espressione del blog e del web in generale è discusso dai più fedeli all’Islam. Per questa religione, infatti, la pena di morte è ancora oggi il rimedio alla colpa di chi rinnega la fede musulmana. Seppure mitigata dalle proteste di mass media e associazioni umanitarie, Amnesty International prima tra tutte, la assurda ma reale vicenda del blogger saudita Raif Badawi non deve e non può restare senza grido di protesta. La sua storia non inizia il 9 gennaio scorso, con la pubblicazione in rete del video che lo ritrae inerme a subire le prime 50 delle 1000 frustate cui è stato condannato, ma ben due anni fa, quando, per la pubblicazione di un dibattito aperto sulla religione musulmana, i suoi post risultarono offensivi e illegali. Condannato in primo grado a sette anni di carcere e 600 frustate, solo grazie ad un ricorso in appello la pena non accenna a trasformarsi in una pena capitale, ma si aggrava di ulteriori 400 frustate e ulteriori 3 anni di carcere, oltre al divieto a lasciare il paese per dieci anni e ad esercitare qualsiasi tipo di attività inerente la comunicazione di massa.

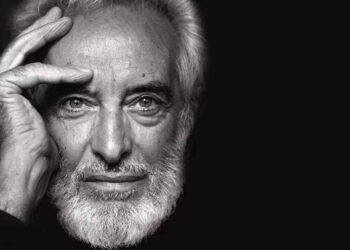

Il direttore di Amnesty International, Philip Luther, ha chiesto a gran voce l’annullamento di questa pena, considerandola crudele e indegna per un cittadino, la cui sola colpa è quella di aver posto in essere un proprio diritto, l’espressione libera del proprio pensiero. L’ idea che in un mondo che si avvia ad essere aperto, estremamente globalizzato, milleforme e senza genere e forma, in un mondo in cui il senso civico andrebbe difeso prima della convinzione religiosa e/o politica, che in questo mondo un uomo possa riempire di colpi di frusta un altro uomo suo pari indigna, deve indignare. Lasciare il proprio pensiero sulla carta stampata, su un blog, su una rivista, lanciare nel magma del web, in ogni caso non muta l’essenza di un diritto tutelato e regolato per il vivere civile di tutti.