Sono rimasti a vivere a Spoleto, Giuseppe La Rocca, Luigi Schiavo e Ciro Imperante, tre ragazzi incensurati di San Giorgio a Cremano che negli anni ’80 furono presentati ai media come “i mostri di Ponticelli”. Avevano tra i 18 e i 20 anni quando furono arrestati con l’accusa di aver rapito, violentato, torturato, ucciso e dato fuoco ai cadaveri di Nunzia Munizzi e Barbara Sellini, due bambine di 10 e 7 anni del rione Incis di Ponticelli.

Sulla sola base delle dichiarazioni rese da un “supertestimone”, Carmine Mastrillo, un giovane invalido residente nel rione Incis che seduto al banco dei testimoni ritrattò perfino le accuse per poi riconfermarle, dopo una breve sospensione del processo, i tre furono condannati all’ergastolo in via definitiva.

Dopo aver scontato una pena letteralmente franata nel loro destino in maniera rocambolesca, ridotta a 27 anni grazie ad alcuni benefici di legge, nel 2015, i tre si sono riappropriati della vita che gli è stata scippata 40 anni fa. Hanno seguito il corso degli eventi continuando il percorso che grazie alla semilibertà e ad altri permessi di cui hanno usufruito avevano già iniziato quando erano ancora detenuti e che gli aveva consentito di trovare un lavoro e di integrarsi nella società spoletina, riuscendo così a ricostruirsi una nuova vita tra la calma silente delle montagne che non ha placato il tormentato desiderio di vedersi riconoscere la giustizia che non hanno mai smesso di invocare, a dispetto dei 40 anni trascorsi dal cosiddetto “Massacro di Ponticelli”.

Tre giovani amici, diventati uomini insieme, condividendo un destino atroce che li ha portati a scontare una condanna all’ergastolo da innocenti. A confermarlo non è solo il luccichio di dolore vivo che tuttora campeggia nei loro occhi, quando ripercorrono la caterva di ingiustizie che hanno subito dal giorno in cui furono arrestati e tradotti in carcere, sulla base di un quadro accusatorio assai discutibile e che oggi sappiamo essere stato imbastito avvalendosi di torture, minacce e altri espedienti tutt’altro che leciti, come la regia di un pentito di camorra. Una verità che emerge soprattutto dalle prove scientifiche e testimoniali raccolte dalla criminologa Luisa D’Aniello e dall’investigatore Giacomo Morandi, i due più grandi sostenitori dell’innocenza dei tre che da circa vent’anni si battono con loro e per loro per riscrivere un nuovo verdetto e garantire alla giustizia “il vero mostro”. La criminologa napoletana e l’investigatore toscano hanno ereditato il caso dal giudice Ferdinando Imposimato, la persona che per prima si è battuta affinché ai tre ragazzi venisse riconsegnata la vita che gli era stata negata da una sentenza viziata da vistose anomalie. “La sentenza di condanna dei tre imputati è in antitesi con l’unico elemento scientifico acquisito nelle indagini – spiegano la criminologa D’Aniello e l’investigatore Morandi – ovvero, la perizia del medico legale che appurò con dovizia di particolari che l’assassino fosse un sola persona.“ Un fatto confermato da una sfilza di prove. Un paradosso nel paradosso inspiegabile quello che ha portato ad emettere un verdetto di condanna sulla sola base di una ricostruzione ricca di incongruenze fornita da un solo testimone, a discapito di dozzine di prove che invece non sono mai state ammesse.

Tanto è bastato alla giustizia italiana, 40 anni fa, per distruggere la vita di tre bravi ragazzi.

“Nei vari processi che si sono svolti – dichiara Giuseppe La Rocca – non hanno fatto niente per consentire alla verità di emergere. Non ci hanno sottoposto a una perizia psichiatrica, non hanno voluto ascoltare i nostri testimoni e non solo. Non c’era bisogno di fare quello che hanno fatto. Il colpevole lo avrebbero trovato comunque. La mia vita è stata rovinata senza un motivo. Gli elementi contro di noi sono stati creati ad arte sulla caserma Pastrengo, affinchè arrivassero a un colpevole, chiunque fosse. L’importante era mandare qualcuno in carcere per zittire e accontentare l’opinione pubblica che però chiedeva di stanare “il vero colpevole. Avevano la possibilità di trovarlo e arrestarlo e invece hanno preferito lasciarlo libero. La polizia probabilmente lo aveva tra le mani. I carabinieri, invece, non hanno fatto altro che torturare i ragazzi del rione affinchè venisse fuori una falsa verità. E così è accaduto. Mi hanno mandato all’ergastolo in assenza di prove, malgrado abbiano fatto di tutto per trovarne, senza mai riuscirci. La mia auto l’hanno smontata pezzo per pezzo, ma non hanno trovato niente.”

Luigi Schiavo aveva 18 anni, era un calciatore di talento, sempre presente ai tornei di quartiere. Poteva ambire a una carriera da professionista, ma il padre si oppose. Dopo la bocciatura al terzo anno di scuola superiore, decise di svestire gli abiti dello studente iscritto all’istituto tecnico industriale “Petriccione” di San Giovanni a Teduccio per trovarsi un lavoro. In attesa di partire per il servizio militare, trovò un impiego come muratore presso una ditta di San Sebastiano al Vesuvio. Aveva smesso di frequentare Ponticelli da un paio di anni, da quando era finita la relazione con una ragazza del posto. Poco dopo aveva conosciuto una ragazza di San Giovanni a Teduccio con la quale si fidanzò. Era con lei mentre Barbara e Nunzia venivano uccise, a più di 60 chilometri di distanza da Ponticelli. Quella sera, aveva combinato “un uscita a quattro” e insieme alla sorella della sua ragazza e a un amico erano andati in Costiera Amalfitana.

Giuseppe La Rocca era un 18enne che pensava già al futuro e alla vita che doveva affrontare: fabbro di professione, sognava di aprire una piccola fabbrica. La sua era una vita semplice, fatta di gioie genuine: amici, fidanzata, un giro in Vespa tutti insieme. Anche quella sera andò a prendere la sua fidanzata in discoteca, a bordo della sua vistosissima Vespa, al termine della consueta giornata di lavoro.

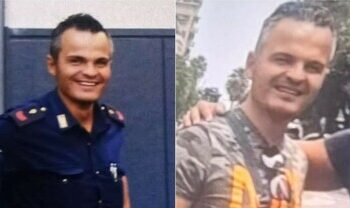

Il ventenne Ciro Imperante, invece, si accingeva ad indossare la divisa della guardia di finanza. Era in attesa della convocazione per dare il via alla sua carriera nelle fiamme gialle, dopo aver superato l’esame e le varie prove e nel frattempo si divideva tra blandi lavori nella campagna di famiglia e un lavoro da manovale. La convocazione arrivò due settimane dopo l’arresto e tanto bastò a stroncare la sua carriera sul nascere. Quella sera andò insieme a un amico a San Giovanna a Teduccio a prendere il suo motorino, custodito nel garage di un amico che era al mare a Castel Volturno. Trovò la saracinesca chiusa e chiese aiuto ai condomini per capire come poter recuperare le chiavi, senza riuscirci. I due amici tornarono a San Giorgio in pullman, la mattina seguente Ciro raggiunse gli amici al mare e lì trascorse tutta l’estate, ignaro del fatto che sarebbe stata la sua ultima vacanza da ragazzo.

I tre ragazzi, la sera del delitto, non erano neanche insieme e ciascuno di loro aveva un alibi che poteva essere confermato da decine di persone che non furono mai ascoltate. I testimoni furono minacciati, denunciati e perfino arrestati per falsa testimonianza. In sostanza, gli inquirenti negarono ai tre imputati la possibilità di difendersi, non consentendogli di usufruire delle prove inconfutabili che li scagionavano dalle accuse: la deposizione delle persone che erano in loro compagnia quella sera.

“Sono sempre stato convinto che non siamo stati vittime di un errore giudiziario, ma di una trama studiata a tavolino dettata dalla necessità di chiudere in fretta il caso.” Parole pesanti quelle di Luigi Schiavo, frutto di una disamina lucida: “sono convinto che tutti sapevano che eravamo innocenti. Malgrado la condanna all’ergastolo, dopo 8 anni di detenzione siamo usciti in permesso premio: è un’anomalia per tre ergastolani, per giunta condannati per un omicidio così efferato. Chi si sarebbe mai assunto la responsabilità di far uscire dal carcere “tre mostri”? Quello che è accaduto dopo la condanna definitiva, secondo me è una sorta di principio di compensazione: consapevoli della nostra innocenza, ci hanno voluto dare una mano permettendoci almeno di rifarci una vita. Ricordo che il direttore del carcere ci disse: “la prova della vostra innocenza è che in tanti anni di carcere non avete mai litigato. Se eravate colpevoli, durante la convivenza in cella, in un momento di depressione o rabbia, vi sareste scagliati l’uno contro l’altro. Invece, non è mai accaduto.”

Ciro, Giuseppe e Luigi sono rimasti a Spoleto, hanno scelto di restare uniti, anche lontano dalla cella che hanno condiviso per 27 anni: “Sarebbe difficile pensare di continuare la vita uno lontano dall’altro, dopo tutto quello che abbiamo vissuto e condiviso insieme. Questa storia ci ha reso dei gemelli siamesi, legati dallo stesso destino.”

Ciro Imperante oggi è un falegname, marito e padre di un 15enne, ama i suoi due cani e la vita che è riuscito a ritagliarsi, nonostante tutto: “per dirmi una persona completamente felice necessito che mi venga riconosciuta l’innocenza. Mio padre è morto all’età di 100 anni lottando per la verità, lo ha fatto dal primo istante e fino all’ultimo respiro e non ha avuto la gioia di vedere trionfare la vera giustizia. Lo devo alla memoria sua e di mia madre, oltre che alla mia famiglia. Le speranze sono tutte riposte nelle istituzioni che possono ancora mobilitarsi per cambiare il verdetto.”

“Ho vissuto fino a 18 anni e poi sono morto. Ora sono rinato un’altra volta. – racconta Giuseppe La Rocca – Oggi sono un lavoratore 60enne, marito e padre di due splendide figlie di 20 e 18 anni, una frequenta l’università, l’altra va a scuola. Sono un padre di famiglia che ha un dovere da compiere: crescere le mie figlie seguendo l’esempio che mi ha dato mio padre. Vivo sognando di trovarmi in piedi davanti a un giudice e sentirgli pronunciare la parola “assolto”. Vorrebbe dire ritornare 18enne e vedermi restituire in un istante la vita che mi è stata tolta.”

Luigi Schiavo è un operaio, esperto nella lavorazione del ferro e dell’acciaio. Convive da 18 anni con una compagna e non ha voluto figli. Troppo grande la responsabilità di fare il padre in una società così feroce: “ancora oggi, quando poggio la testa sul cuscino penso “chissà come sarebbe stata la mia vita, se non mi fosse accaduto tutto questo”. Potevano ammazzarci, ma non avremmo mai confessato un reato che non abbiamo commesso. Vivo sperando che un giorno la verità verrà fuori. Per me, per i miei amici, per le nostre famiglie, per le famiglie delle due bambine, vittime a loro volta di questo errore e che così non hanno avuto giustizia, al pari del popolo italiano al quale hanno fatto credere erroneamente che fossimo noi i mostri.”