Alaska è la quarta pellicola di Cupellini, senza dubbio la migliore, basta vedere come riesce ad inserire, in molte delle scene di maggiore gravità (un suicidio, un incontro in carcere) un controcanto ironico o beffardo che in realtà non stempera la suspense, ma anzi la rende più vera. Proprio quello che è mancato – viene spontaneo pensarci, anche in virtù della collaborazione di Cupellini e Sollima nella serie Gomorra – in Suburra, dove la ricerca ostinata dell’enfasi sconfinava nella retorica, se non nel kitsch.

Alaska è la quarta pellicola di Cupellini, senza dubbio la migliore, basta vedere come riesce ad inserire, in molte delle scene di maggiore gravità (un suicidio, un incontro in carcere) un controcanto ironico o beffardo che in realtà non stempera la suspense, ma anzi la rende più vera. Proprio quello che è mancato – viene spontaneo pensarci, anche in virtù della collaborazione di Cupellini e Sollima nella serie Gomorra – in Suburra, dove la ricerca ostinata dell’enfasi sconfinava nella retorica, se non nel kitsch.

Il regista non dimenticando come si rappresenta la violenza, lo fa anche questa volta, inserendola in una storia d’amore tra due giovani ragazzi, Fausto e Nadine, che si conoscono sul tetto di un albergo di Parigi, in cui lui lavora come cameriere, con ambizioni da maître; in cui lei di malavoglia ha partecipato ad un provino da modella, per cui verrà presa. Da questo momento in poi si susseguiranno una serie di eventi che coinvolgeranno i protagonisti e lo spettatore stesso in un turbinio di emozioni e colpi di scena che non lasceranno scampo. I ritmi di fatto sono serrati, tutta la struttura del film non scorre fluida e lineare, bensì è scadenzata dalle vicende che piombano veloci e con cui i protagonisti ogni volta si devono misurare, ossessionati entrambi dalla ricerca di una felicità quasi irraggiungibile. Forse più che la successione fattuale di eventi, ciò che sostanzia la narrazione in Alaska è proprio la ripetizione di un unico motivo: l’impossibilità dei due protagonisti di vivere, entrambi nello stesso momento, la propria felicità. Perennemente in controtempo l’uno rispetto all’altra, Fausto e Nadine sembrano condannati a rincorrersi nell’intrico delle loro disavventure senza mai incontrarsi davvero nella gioia o nel dolore.

La fortuna dell’uno coincide con la sciagura dell’altra, e viceversa. “Sembra che a me va bene perchè a te va male”, confessa lei al loro primo colloquio, ed è questo il tema cardine su cui ruota tutto il film. Emblematico di questa discordanza è anche il modo in cui dialogano i due protagonisti, i quali per lunghi tratti del film non riescono ad utilizzare neanche la stessa lingua: e infatti è nell’italiano di Fausto che Nadine si mette a nudo, raccontando le proprie paure; senonché Fausto, inibito nella sua stessa capacità di confidarsi da due anni di carcere, risponde spesso in un francese meccanico.

I dialoghi sono brevi, essenziali, lapidari, non sono le parole ad accompagnare le evoluzioni dei personaggi bensì le loro scelte, i loro comportamenti, le loro azioni, il tutto ben amalgamato in una sceneggiatura solida, che seppur con qualche imperfezione, proprio nella costruzione dei personaggi, ha i suoi meriti maggiori, permettendo agli attori di offrire nel complesso un’ alta prova di sé.

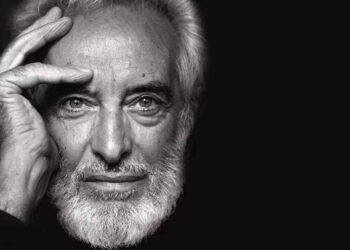

Su Elio Germano, da anni, si sono spesi tutti i complimenti che era possibile spendere e sono tutti meritati, lo stesso regista ha affermato che questa storia è stata pensata per esser interpretata dal suo talento. Infatti, in questo film, in particolare, è disarmante la sua capacità di passare con apparente semplicità non solo da uno stato d’animo all’altro, ma quasi da una condizione antropologica all’altra: assecondando così, e al contempo esasperando, i mutamenti a cui il suo personaggio (Fausto) è costretto. Basta un semplice tic che improvvisamente scompare, la diversa intensità di un suo sguardo, la repentina perdita di fluidità nei movimenti, e Germano è in grado di rendere con esattezza la nuova condizione esistenziale in cui Fausto è immerso. Il modo in cui, nelle scene finali, riesce a far evaporare la pesantezza della tragedia vissuta dai due protagonisti con un paio di battute e di sorrisi, è semplicemente commovente.

Poi c’è Astrid Berges-Frisbey (Nadine), attrice di inconsueta bellezza e di gran talento. Anche lei regala un’interpretazione sontuosa di un personaggio fragile e determinatissimo, che attraversa, senza mai evitarle, le peripezie in cui resta inviluppata. Un altro attore che dimostra la sua bravura è sicuramente Valerio Binasco: il suo Sandro è il personaggio in cui la dimensione comica e quella tragica si amalgamano meglio per creare un grottesco che in certi momenti (come quando, coi postumi della sbornia di Capodanno, si mette ad esplodere dei petardi nel parcheggio di un Autogrill) richiama alla memoria i disgraziati più riusciti del cinema di Scola o Monicelli. Il protagonista assoluto però è l’amore, un amore romanzesco, dannato, masochista, che fagocita e distrugge tutto ciò che lo circonda, come se inseguirsi e ritrovarsi per poi stringersi le mani, strette, potesse giustificare tutto, come se fosse l’unico modo per affrontare la realtà, insieme, ancora.

Così amano i “morti di fame”, con cruda autenticità capace di generare un’ emozione così vera che buca lo schermo e giunge all’anima di chi guarda, arrivando a compartecipare con queste due solitudini, che si sono fortuitamente incontrate, fino a volergli bene senza giudicarli, fino a “sentirli” nell’intimo, fino all’epilogo che regala un po’ di luce tra le ombre. Alaska è quindi il ghiaccio della realtà sciolto dalla ardente passione dei protagonisti, Alaska è infine la smania per il proprio successo personale, nell’attesa che la redenzione del partner renda completa la perfezione della coppia, fino a comprendere poi che è nell’accompagnare il riscatto di chi ci sta accanto che s’intravede l’unica pace da poter condividere.

Annunziata Ilardo